Depression ist mehr als ein Stimmungstief – sie ist eine ernstzunehmende, aber gut behandelbare Erkrankung. Erfahren Sie, wie sie entsteht, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und wie Angehörige helfen können.

Was bedeutet „depressiv sein“?

Wer kennt nicht gelegentliche Stimmungstiefs im Zusammenhang mit beruflichen oder privaten Problemen? Diese dauern meist jedoch nur wenige Tage bis Wochen an und es gelingt in der Regel, sich selbst wieder „aus dem Tief herauszuziehen“. Dauert die Verstimmung jedoch länger oder ist mit dauerhafter Freudlosigkeit, Antriebslosigkeit oder gar Suizidgedanken verbunden, so reichen die Selbstheilungskräfte nicht mehr aus. Es handelt sich dann um eine ernstzunehmende Depression, die ärztlicher oder therapeutischer Hilfe bedarf. Die Betroffenen schildern dabei häufig weitere Symptome wie Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Grübeln, ein negatives Selbstbild, Zukunftsängste, Schmerzen oder sozialen Rückzug. Die Welt erscheint zunehmend grau, einen Ausweg sehen die Betroffenen selbst nicht mehr. Äußerlich wird oft noch eine Fassade aufrechterhalten und die Betroffenen versuchen mit aller Kraft, weiter zu funktionieren.

Was verursacht Depressionen?

Eine Depression ist meist nicht auf eine einzige Ursache zurückzuführen. Es besteht eine individuelle Veranlagung (Vulnerabilität), die das Risiko des Einzelnen erhöht, an einer Depression zu erkranken. Und es gibt aktuelle kurzfristige oder länger andauernde Belastungen („Stress“), die dann eine depressive Episode auslösen. Sowohl Veranlagung als auch Auslöser können neurobiologisch („körperlich“) oder psychosozial („seelisch“) sein.

Wie werden Depressionen behandelt?

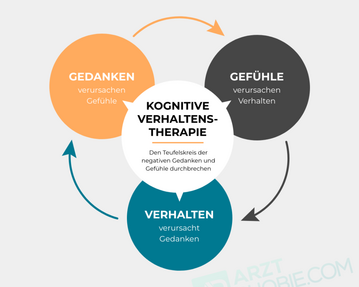

Neben der Gabe von Antidepressiva ist es die Aufgabe der Psychotherapie, den Patienten zu befähigen, erneut positive Gedanken zu formulieren und Verhaltensweisen aus der Zeit vor der Depression wieder aufzunehmen.

Wegen der gegenseitigen Beeinflussung von Denken, Fühlen und Handeln ist davon auszugehen, dass sich das Fühlen ebenfalls normalisiert. Zu den Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie, die wir in unserer Klinik anbieten, gehören u. a. Aktivitätenplanung zur Strukturierung des Alltags, die Wiederaufnahme sozialer Kontakte sowie die Veränderung der problematischen Denkmuster und anhaltender negativer Überzeugungen. Der Patient wird angeregt, wieder positive Aspekte im Leben wahrzunehmen, dies zum Ausgangspunkt für weitere Veränderungen zu machen und sich anschließend für das Erreichte selbst zu belohnen.

Was können Angehörige tun?

Für Angehörige ist es häufig nicht leicht, mit einem depressiven Familienmitglied zu leben. Viele wissen nicht, wie sie mit Betroffenen am besten umgehen sollen, fühlen sich hilflos, ärgern sich vielleicht über den Erkrankten oder fragen sich, was sie selbst denn falsch gemacht haben.

Dauert die Depression längere Zeit an, fühlen sich viele Angehörige überlastet oder völlig erschöpft – denn sie müssen nun viele Aufgaben übernehmen, die früher der Patient selbst erledigt hat.

Folgende Ratschläge können helfen, mit der Depression eines Angehörigen besser umzugehen:

- Akzeptieren Sie, dass Ihr Angehöriger krank ist. Eine Depression ist kein Zeichen von Willensstärke – sie kann jedoch durch konsequente Behandlung geheilt werden.

- Versuchen Sie nicht, Ihrem Angehörigen gut zuzureden – zum Beispiel mit Sätzen wie: „Das wird schon wieder“ oder „Reiß Dich doch zusammen“. Solche Aufforderungen führen eher dazu, dass Betroffene sich noch schlechter fühlen.

- Bringen Sie Geduld auf. Viele Depressive ziehen sich zurück, sind weniger unternehmungslustig, klagen sehr viel und sehen keine Hoffnung mehr für sich.

- Versuchen Sie, den Erkrankten zu motivieren. Unterstützen Sie ihn, wenn er Eigeninitiative zeigt.